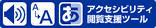

環境科学部

環境科学部の人材養成目的と3つの方針

環境課題と環境創造に取り組むため、高い視点と広い視野を身につける。

今日、世界が直面している三つの大きな課題、それは食料生産、エネルギー供給、そして環境保全です。ほんの数十年前まで、私たちは自然環境がこれほど大きく変化してしまうとは考えもおよびませんでした。しかし、湖沼の富栄養化に代表される地域の環境問題から、地球温暖化や酸性雨など地球規模の環境変化に至るまで、私たちをとりまく環境は大きく変容し、私たち自身の生活を脅かすまでになっています。

今日、世界が直面している三つの大きな課題、それは食料生産、エネルギー供給、そして環境保全です。ほんの数十年前まで、私たちは自然環境がこれほど大きく変化してしまうとは考えもおよびませんでした。しかし、湖沼の富栄養化に代表される地域の環境問題から、地球温暖化や酸性雨など地球規模の環境変化に至るまで、私たちをとりまく環境は大きく変容し、私たち自身の生活を脅かすまでになっています。

自然環境と調和した人間社会を創造してゆくためには、環境問題に対する幅広い視野、そして問題を解決し、環境を創造するための専門知識と技術が必要です。環境科学部では、環境問題を自然科学と社会科学の両側面から深く追求した教育・研究を行うことにより、私たちをとりまく環境を総合的に把握できる能力と、環境問題を解決し、環境を創造するための高度な専門知識と技術を併せ持った人材を養成することをめざしています。

| 環境科学部 | 環境生態学科 |

|---|---|

| 環境政策・計画学科 | |

| 環境建築デザイン学科 | |

| 生物資源管理学科 |

学びのポイント

-

ポイント1

-

1年次から基礎科目と同時進行で、専門的な科目が学べます

環境科学部では、英語や数学などの基礎科目や人間学の科目と並行して、1年次から環境科学関連の専門科目を履修し、環境科学の基礎を身につけます。

-

ポイント2

-

環境フィールドワークなど、現場重視の授業が豊富。

1年次から行われる専門的科目の一つにフィールドワークがあります。実際に野外に出て行き、自分の目で確かめることによって、人間活動と地域社会・自然環境との関係について学ぶことができます。

-

ポイント3

-

琵琶湖をとりまく地域の自然・社会環境やまちづくりがテキスト。

琵琶湖はもちろんのこと大学をとりまく地域環境と生活空間から、環境問題や自然・社会との調和について学びます。

▲環境生態学科 「植物調査のようす」

▲環境生態学科 「水質調査のようす」

▲環境政策・計画学科 「イベント計画論・演習」

▲環境政策・計画学科 「政策形成・施設演習」

▲卒業制作「牛と建てる」 (優秀賞受賞)

▲環境建築デザイン学科 「在学生が設計した町家(実物)」

▲生物資源管理学科 「野菜類の栄養繁殖実験」

▲生物資源管理学科 「還元糖の定量」

附属施設

環境科学部は4つの附属施設を持っています。

それぞれの専門分野を深く研究・教育するために重要な施設です。

集水域実験施設別ウィンドウで開く

3つの森林実験流域と宿泊して実験できる施設で、流域の水質、景観、自然生態系の保全と管理のための教育・研究ができます。イヌワシやクマタカが棲み、冬は1~2m積雪します。