電子システム工学科

電子システム工学科の情報をもっと知る(学科Webサイトはこちら)

電気・電子・情報工学分野の先端技術に対応できる専門基礎知識を持ち、社会に貢献できる技術者、研究者を養成します。工学の共通基礎教育に力を入れるとともに、専門教育では講義、演習、実験を密接に関連させ、世界に通用する知識と技術の習得に重点を置いた教育を行います。また、実験・実習を通じて実践的な知識と技術を習得させ、先端技術者として活躍する技術と能力を身につけてもらうことを目指します。

学びのポイント

現代の工業技術には、全ての分野に電気・電子・情報工学の技術が関与しています。家電産業や時代の先端を行く情報通信産業はもちろん、今や自動車産業においても電気・電子・情報工学の技術が活用されています。本学科では、時代の先端技術者として活躍する能力を養うために、数学や情報などの基礎をしっかりと定着させ、講義や演習、実験などの授業を通じて電気・電子・情報工学の問題解決に取り組む能力の向上を目指します。

-

ポイント1

-

電気・電子・情報工学の基礎知識を習得

講義や演習および実験・実習を通して、電気・電子・情報工学の基礎知識をしっかりと身につけます。

-

ポイント2

-

実践的な問題解決能力を養う

電気・電子・情報工学の専門技術を習得し、実践的な問題解決能力を養います。

-

ポイント3

-

先端技術者としての 技術と能力を習得

先端技術者として社会で活躍する技術と能力を習得します。

学びのステップ

1年次~2年次 工学部共通の基礎を学ぶ

電気・電子・情報工学への入門、高校で学んだ数学や物理を基礎に工学的思考方法を学び、専門科目を学ぶための基礎を身につけます。

| 実験・演習科目の例 | 電子システム工学概論、電子システム工学セミナー、人間探求学 |

|---|

1年次後期~3年次前期 電子システム工学の基礎を学ぶ

電気・電子・情報工学の基礎科目の理解を深め、工業数学、電気回路、電磁気学、量子力学、情報理論などの専門の基礎を学びます。

| 実験・演習科目の例 | 微積分続論、電子回路Ⅰ、物性デバイス基礎論、ディジタル信号処理、電子システム工学実験Ⅰ・Ⅱ |

|---|

3年次~4年次 広範に専門的な科目を学び、卒業研究に取り組む

専門科目の応用として、電力工学、電気電子計測、半導体、情報通信などの専門の知識をもとに、さらに実験・実習を通して総合的に学びます。卒業研究では7つの研究分野に分属し、研究テーマに対し、問題の捉え方や問題解決能力を養います。

| 実験・演習科目の例 | 電磁波工学、電子デバイス、通信ネットワーク工学、電気電子計測Ⅰ・Ⅱ、電子システム工学実験Ⅲ・Ⅳ、パワーエレクトロニクス、ロボット工学、光エレクトロニクス、卒業研究 |

|---|

専門科目の例

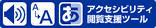

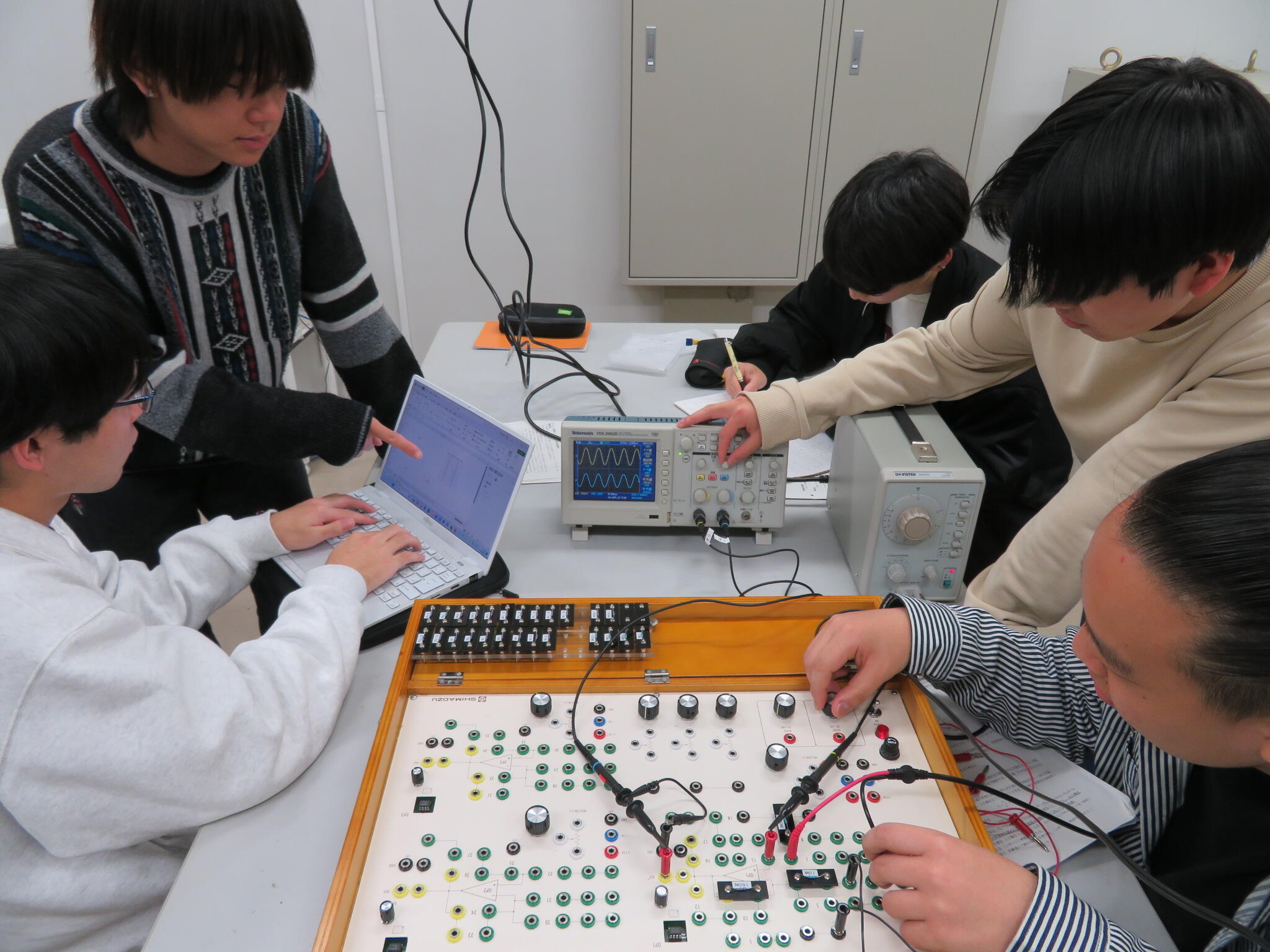

電子システム工学実験Ⅲ

電気・電⼦・情報工学に関する実験を⾏い、解析した結果を⼯学の視点から考察するとともに報告書をまとめる能⼒を養います。

電子システム工学実験Ⅳ

学部の基礎科⽬と電⼦システム⼯学に関する研究テーマの関わりについて講義や演習、実験等を通して学ぶことで、研究活動を進める意欲を⾼めます。

研究分野

- 電子回路分野

-

「電子回路」にハードとソフトの両面から取り組む

日常私たちが使用する電気・電子技術を応用したシステム製品の基盤となる「回路」そのものと、それをコントロールする「制御装置」などをより小型に、より高性能に、より高信頼に実現するため、解析と実験の両面から研究に取り組んでいます。

岸根 桂路 教授

土谷 亮 准教授

井上 敏之 講師

- デバイス工学分野

-

"材料"から、高い機能を持った"素子"へ

エレクトロニクスを支えるLSIなどの電子部品は、半導体材料にさまざまな仕掛けをした素子から作られています。材料だけでは電子デバイスとしての機能を持たせることはできません。ある機能を持った電子素子を作るには、どのような材料をどのように組み合わせ、加工や評価を行えば良いか、について研究をしています。

栁澤 淳一 教授

一宮 正義 准教授

番 貴彦 講師

- センシング工学分野

-

測って活用、安全・安心のためまずセンシング!

なにごとも健全な状態を保つには、今の状態を知る必要があります。つまりセンシング技術は、機械・電気電子・医療など様々な分野で欠かせないものになっています。この"測る"というテーマに注目して、新しいセンシング手法の開発に取り組んでいます。

作田 健 教授

小林 成貴 准教授

- パワーエレクトロニクス分野

-

環境にやさしい電気エネルギー発生・変換技術の研究

私たちの豊かな暮らしには、大量の電気エネルギーが必要ですが、従来の火力発電には環境汚染や地球温暖化などの問題があります。そこで、燃料電池、二次電池、風力発電、廃熱利用発電などの地球環境にやさしい電気エネルギー発生・変換技術の研究を行っています。

坂本 眞一 教授

平山 智士 准教授

- ネットワーク情報工学分野

-

"ネットワーク"をベースにさまざまな課題にチャレンジ

ネットワーク社会における情報の発信・取得法および情報解析の研究を行っています。メタマテリアル応用による高機能通信デバイスの開発、画像センサ・携帯機器センサによる人体・物体の検知と行動情報解析等、多岐のテーマに取り組んでいます。

酒井 道 教授

宮城 茂幸 准教授

榎本 洸一郎 講師

- 知能情報工学分野

-

人間とコンピュータの協働による知的活動の支援

人間の知的な活動を支援するシステムの構築を目指して、人とコンピュータの協調的な活動に関する研究を幅広く行っています。データからの情報発見を支援する技術として、データマイニング、画像処理、複合現実感などの研究を行っています。

服部 峻 准教授

TEACHER'S VOICE

電子システム工学科は、電気・電子・情報工学を3本柱として、教育と研究の対象を幅広くカバーできる組織構成となっております。本学科では、初学者向けの専門教育からはじまり、大学の卒業研究では電気・電子・情報工学分野の最先端研究に取り組んでいます。そして、実社会で十分活躍できる見識と実力が卒業時には身についているようサポートしております。本学科の学生は、電気・電子・情報工学の各分野の基礎知識をバランスよく身につけることで、地域産業の活性化に貢献するだけでなく、世界をリードする技術開発にまで携わることができます。

電子工学部門では、集積システム設計技術としてのディジタル・アナログ回路とシステム構築技術を基盤とし、電気信号と光信号とのインタフェース技術や材料・物性プロセス技術の開発にも注力しています。電子応用部門においては、電気工学関係の広汎な技術を基盤とし、従来からの電力工学の範囲内にとどまることなく、エネルギー問題解決のための新エネルギー開発なども重視し、電子工学との融合分野としてのパワーエレクトロニクスや計測・センシング技術の基礎・応用研究にも取り組んでおります。情報部門においては、電磁波デバイス開発からソフトウェアの実装・解析まで、通信情報技術の発展のための新たな技術を研究しながら、人工知能技術を駆使した種々の社会問題解決への取り組みにも力を入れております。

工学部 電子システム工学科長

岸根 桂路 教授

CAMPUS LIFE

STUDENT'S VOICE

工学部 電子システム工学科 3回生 政清 以蕗さん(神奈川県立湘南高等学校 出身)

一日のスケジュール(例)

| 8時30分 | 通学 |

|---|---|

| 9時00分 | 【1限】講義 |

| 10時40分 | 【2限】講義 |

| 12時10分 | 昼休み |

| 13時10分 | 【3限】講義 |

| 14時50分 | 【4限】講義 |

| 16時30分 | 実習データまとめ |

資格・キャリア

取得可能な資格一覧

- 教員免許〈高等学校教諭一種免許(工業・情報)〉

- 電気通信主任技術者試験資格(1科目免除)

- 電気主任技術者資格

- 施工管理技士受験資格

- 社会福祉主事任用資格

※資格の取得には、大学が定める所定の科目の履修と単位修得が求められます。

主な進路 (2022~2024年度)

| 就職先 | 【企業】(株)イシダ、(株)イトーキ、イビデン(株)、関西電力(株)、キヤノンマシナリー(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、住友電装(株)、象印マホービン(株)、ダイキンレクザムエレクトロニクス(株)、東レエンジニアリング(株)、(株)トヨタシステムズ、TOWA(株)、ニチコン(株)、日本電気硝子(株)、(株)長谷工コーポレーション、(株)日立システムズ、富士ソフト(株)、フジテック(株)、古河AS(株)など |

|---|---|

| 進学先 | 滋賀県立大学大学院、岐阜大学大学院、京都工芸繊維大学大学院、神戸大学大学院、名古屋工業大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、兵庫県立大学大学院など |