県大の研究人!<キワメビト>~イマとコレマデとコレカラと~Vol.4

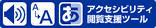

キワメビト第4号 青木 茉紘さん(工学研究科 電子システム工学専攻 博士前期課程1回生)

野菜の変色を情報化し、フードロス削減を目指す

野菜の変色を情報化し、フードロス削減を目指す

近年、食料品の高騰が人々の生活に大きな影響を与えています。一方で、飲食店や食品工場、食料品の小売の場では日々大量の廃棄が発生しています。「食品衛生上仕方のないことだけど、消費期限の設定はより最適化できる可能性があるかもしれない。」そう考えた青木さんは、フードロス対策に貢献する新たな技術を研究開発しています。

Q. 取り組んでいる研究について教えてください。

私は、野菜を撮影した画像から情報エントロピーを算出し、野菜の鮮度の経時変化を評価する技術について研究しています。情報エントロピーとは、データの確率・頻度のばらつきを評価する概念です。画像データを例に出すと、黒一色しか用いられていない画像の色彩に関するエントロピーは最小値の0になります。画像中に現れる色が多色になればなるほどエントロピーは大きくなります。

私は、野菜は新鮮さを失っていくと変色によって色彩のエントロピーが増大するという仮説を立てました。これを、にんじん、ブロッコリーをカットしたもので検証したところ、仮説通り、ニンジンでは白っぽくなったり縮んだりすることによる色彩エントロピーの増大が確認できました。ブロッコリーでも変色は見られたのですが、もともと色彩エントロピーが高く、変化量が評価しにくいという予想外の課題がありました。今後、これについては改善していく予定です。また、新鮮度や腐食度をより多角的に評価し、画像評価による妥当性も検討したいです。将来的には、飲食店などで食品ごとに適切な消費期限がわかったり、各家庭での食中毒予防に活用してもらったりする技術になるといいなと思います。

Q. 研究で工夫した点を教えてください。

野菜の新鮮さを評価するためには、画像からどんな要素を抜き出してエントロピーを評価するか、また、それをどのように数値化していくかというのが考えるポイントになりました。当初から評価の要素として色に着目していたのですが、RGB (色情報の表現方法の一種。赤色、緑色、青色の数値で構成)で評価するか、HSV(色情報の別の表現方法)に変換するか、RGBの分布で見るのか、明度で見るのかなど、評価軸を設定するのが難しく、酒井先生をはじめ、いろんな先生からアドバイスをいただきました。算出法を確立してプログラムが組めたとき、とても達成感がありました。

▲ニンジン、ブロッコリーの見た目の変化を評価した写真の例。

これはカットした当日の写真で、日が経つにつれて断面の変色や大きさの縮みを測定して評価した。

Q. 研究室を選んだ理由は?

私は飲食店でバイトする中で日々廃棄される食品を目にし、フードロスの課題に関心を持ちました。電子システム工学科なので、プログラミングや情報技術などを使ってこの課題にアタックできればと思い、何人かの先生に研究テーマの相談に行きました。すると、彦根梨の熟度を色彩センサーから評価する先行研究があり、これを応用できそうだという案を酒井先生からいただき、具体的に研究になりそうなイメージが湧きました。情報技術やプログラミングは、今やセンサーや端末をつかってあらゆるものにアプローチできます。だからこそ、課題に対する打ち手を考え、研究に結びつけることが重要なのだと気付かされました。

Q. 先生はどんなお人柄?

酒井先生はどんな意見やアイデアも否定せず「いいと思う」と言ってくださいます。週間報告会では、全員がTEX(テフ)ドキュメントを共有して進捗について発表し合うのですが、先生がどんな意見にも肯定的な姿勢なので、学生同士も意見を出し合えるいい雰囲気が流れています。困ったときも相談しやすくて、アドバイスを沢山くださいます。居室におられる時はいつでも話を聞いてくださるのですが、お忙しくされているのでいらっしゃらない時も多いのが学生視点での唯一の困り事です(笑)。

Q. 先生にヒトコト!

いつもありがとうございます。これからも研究を頑張って、先生の記憶に残る、自慢の生徒になりたいと思います。今の目標は、博士前期課程を修了するまでに論文を書くことです。とても一人では達成できない目標ですが、先生のお力をお借りして一緒にカタチにしていきたいと思っています。

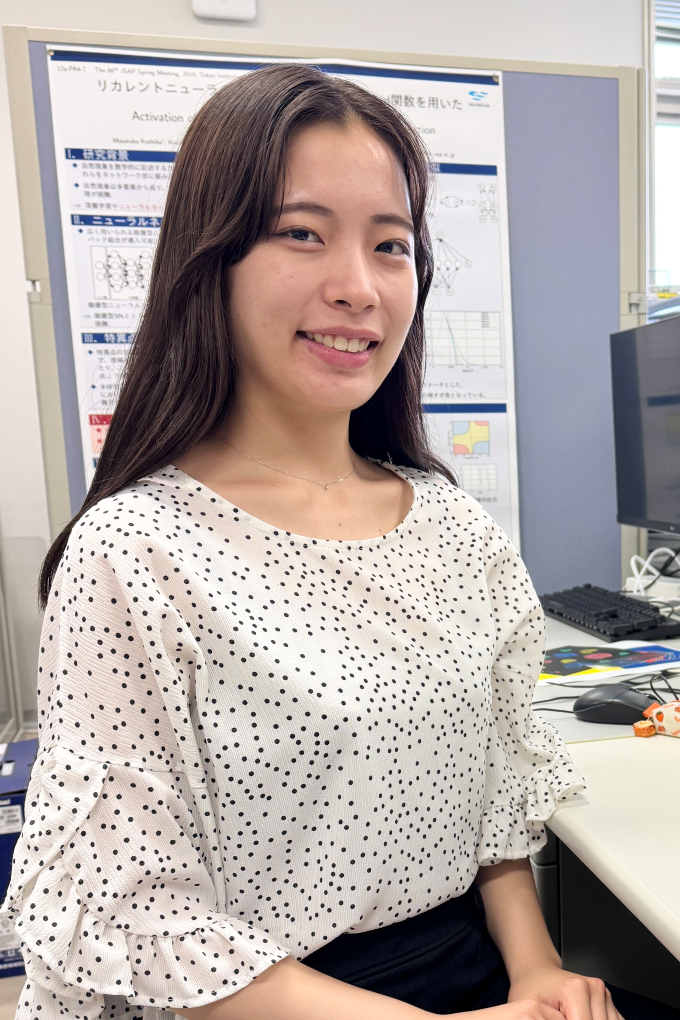

担当の先生に研究インタビュー! 工学部電子システム工学科 酒井道教授

教育、研究、地域貢献の「三方良し」を実現するために

成長の時をともにして得られた研究の発展

これまでの研究生活を振り返ると、学生さんが学び、育っていく姿を見るのが私にとって大変やりがいを感じることでした。この間まで高校生だった人が、専門知識をつけ、研究として未知のことに挑戦し、成長して大学を出ていかれる。研究者としての素養や知識は教員が授業等の教育の中でお伝えしなくてはならないことですが、未知の課題にいかにチャレンジし、成功体験を積むかというのは、学生さん自身の努力に依るところです。彼ら/彼女らの成功体験が生まれるとき、研究も進みますから、結果的に研究室の実績につながっています。

また、私一人では思いつかないようなテーマを、青木さんのように学生さんから持ち込んでいただけることは、研究の発展と進化につながります。ちょうどその話をいただいた時、科研費の基盤研究(S)に採択された直後でした。青木さんの研究は、科研費のテーマになっている、情報エントロピーと物理化学的なエントロピーを結びつけることがわかりやすい事例になり得ると思い、ぜひご一緒したいと思いました。こういうことがあると、私たち教員は、学生さんに刺激をもらって成長させてもらっていると感じます。

もちろん、こちらから用意する研究テーマにおいても、学生さんに興味を持ってもらえるものかつ学術的に価値のあるものになるように常に意識しています。これは、研究テーマをあらゆる立場の人から検討する、企業での経験(大学教員になる前に、8年間メーカーに在籍)が活きているような気もします。他にも、週間報告会などに企業でのやり方を取り入れて、学生さんと可能な限り密にコミュニケーションをとるようにしています。研究室の報告会でやっていたことが会社で活かせたと卒業生から聞くこともあり、図らずも社会人として働くための練習にもなっているようです。私なりのやり方ではありますが、青木さんのように頼もしい学生さんが滋賀県立大学から巣立っていってくれること、そしてそれに貢献できることは本当に教員冥利に尽きます。

地域の未来を創る拠点としての大学

滋賀県立大学に学生さんが入って、私たち教員がいて、キャンパス含め地域の環境が研究を後押しする。これらが一体となって研究に価値が生まれていると感じています。地域ひと・モノ・未来情報研究センターを立ち上げて、地域の方々からいろんなご相談をいただけるようになりました。例えば、彦根梨の農家さんから、誰でも収穫時期がわかるような技術が開発できないかというご相談をいただいて、当時の社会人の博士後期課程の学生さんと色彩センサーを使った研究を一緒に行いました。情報系の研究者がフィールドに出て研究する、いわゆるICTやスマート農業などが提唱されはじめた時期だったのもありますが、農業の現場で研究する機会は、この大学でなければなかなか得られなかっただろうと思います。

また、社会のニーズを取り入れた研究、そして県立大学なので、県の施策に貢献できるようなことができたらと思っています。例えば、「エントロピー」という言葉は県の政策や方針になくても、滋賀県が目指している循環型社会の実現や、再生エネルギーの活用などを実現するにあたっての下支えになるキーワードですから、それに関連した研究をして成果を社会還元することで、県に貢献できると思います。

滋賀県の方針として今後、滋賀県立高等専門学校(県立高専)設立などで若い人をより多く巻き込んでものづくり産業を活性化させていくと思います。県立高専は滋賀県立大学とも密な協力・交流関係が築かれていくと思いますが、地域ひと・モノ・未来情報研究センターの分室を設置していただいたりしても面白いかもしれませんね。当然、どんな挑戦も私一人では成し得ませんが、学生さん、大学、地域の方々と力を合わせて、教育・研究成果を社会に還元できるように活動できればと思います。

学生さんに一言!

うちの大学は、講義、学生実験を真面目に受講される優秀な学生さんが多い印象です。しかし皆さんの力を伸ばしきるには、研究に携わる時間として4回生の1年間では短すぎると思います。3回生までに研究に着手してほしいとまで言いませんが、先生と話して研究するイメージを沸かせてほしいと思います。1〜3回生の間の、授業をする側と受講する側という関係性はどうしても距離感があります。しかし研究においては対等に意見を言いあう関係性を築きたいと私は思います。教員を対等と思うのは無理かもしれませんが、教員を身近に感じてもらって、私たち教員が日々考えていること、学生さんが日々考えていることを共有できれば、研究の種が見つかったり、面白いディスカッションが展開できたりすると思います。ぜひ気楽に、私たち教員に声をかけてみてください。