県大の研究人!<キワメビト>~イマとコレマデとコレカラと~Vol.3

キワメビト第3号 永田鈴奈さん(環境科学研究科 環境動態学専攻 博士前期課程2回生)

内湖の底から浮かび上がる温室効果ガスのダイナミクス

内湖の底から浮かび上がる温室効果ガスのダイナミクス

地球温暖化の影響で気候が変わりつつある日本。原因のひとつと言われている二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの発生源は、意外にも「内湖」(注1)のような自然環境の中にもあります。

永田さんは、季節によって変化する微生物の働きや土壌の状態から内湖の底に秘められたメタン放出のメカニズムに迫ります。

(注1)内湖...琵琶湖の一部が川から運ばれた土砂の堆積などによって陸側に分断されてできた池や沼の総称

Q. 取り組んでいる研究について教えてください。

私は、琵琶湖周辺にある小さな湖「内湖」で生成されるメタンの量について研究を行っています。

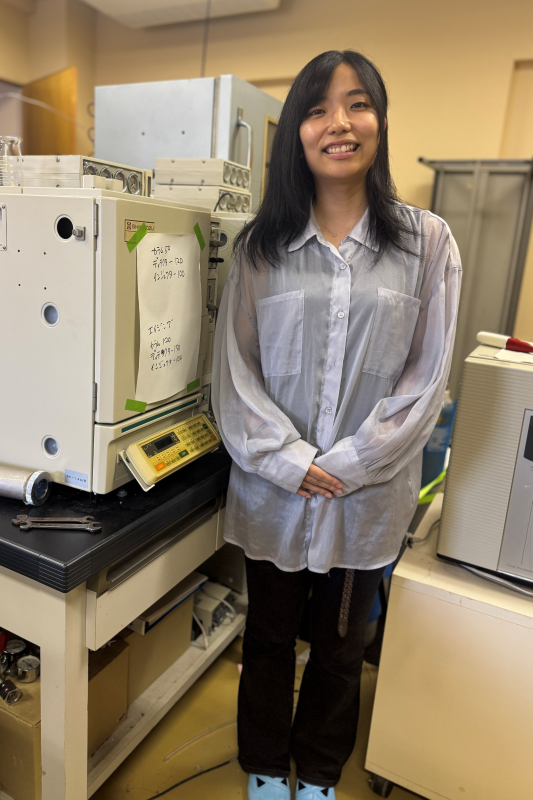

メタンは、田んぼや内湖、沼など、水の循環が少なく、水質と底質の酸素濃度が低い場所で嫌気性の微生物が活動することで発生します。フィールド調査用のメタン放出量測定器で内湖から放出されるメタン量を測ったところ、冬季は同じ測定地点で複数回測定しても安定した値が出るのですが、夏季は測定するたびに値が変化することがわかってきました。さらに、この現象は複数の内湖で見られる現象でした。

このことから、夏季には底質からメタンが発生しやすいため水中へ溶け込むだけでなく泡として底質から水中へ放出されているのではないかと考え、底質の粒度や微生物種について調査をしています。内湖は同じ滋賀県にあっても、水源や土壌、気候のちょっとした違いがあり、それぞれ個性をもっています。あらゆる測定・分析を通して内湖の個性と共通部分を知っていくことが、現象の理解につながると思います。

▲永田さんが考える夏季と冬季のメタン放出メカニズムのイメージ図

Q. 研究で工夫したポイントは?

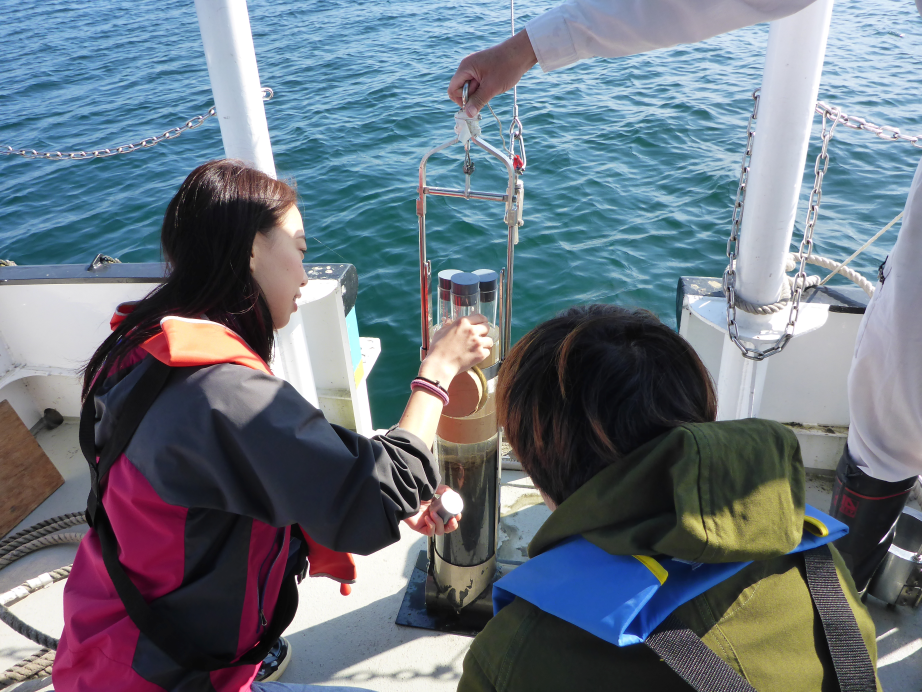

内湖の底質(底にある土壌)を調査するのは尾坂研究室では初の試みで、水圏環境での土壌調査に使われる手法を調べることからスタートし、実際に使いながら試行錯誤しています。

最近だと、KK式採泥器と呼ばれる筒状の器具を使う際に、泥を取った後に蓋を閉める棒が内湖の採泥では邪魔だったので、棒がなくても蓋が閉まるように改造したりしました。

実験やフィールド調査は、準備やリスク対策が醍醐味だと思います。現場でうまくいくと、その分嬉しくなりますね。

Q. 研究室を選んだ理由は?

決め手になったのは先生の話しやすい人柄です。

元々、陸圏環境よりも水圏環境に興味があり、水質調査などやってみたいと思っていましたが、研究室訪問で尾坂先生のところへ行った時に、先生の話がすごく面白くて引き込まれました。

その時の会話の中で、学生のことを考えている先生だなというのが感じられ、尾坂先生の研究室を志望するようになりました。

Q. 先生はどんなお人柄?

とてもお話好きで学生思いな先生です。

例えば、配属されてすぐの頃、実験器具の洗浄を1時間かけて丁寧にしていたところ、「永田さんの時間が奪われてしまうので、もっと効率的に洗ってもいい」と言ってくださいました。

学生の作業にも気を配っているのが伝わって、心が温かくなりました。また、学生のアイデアや意見を柔軟に研究へ取り入れてくれます。

内湖の研究では、底質を取るために必要な道具を先生と一緒に考えて3種類用意しました。先生も私も初めて扱う道具だったのですが、あらゆる状況に備えておいたおかげで無事サンプリングできたので、提案してよかったと思います。

Q. 先生にヒトコト!

いつもありがとうございます。本当に尾坂研に入って良かったと思っています。

研究もご家族のことも大事にされていて、いつもお忙しそうですが、これからもお元気で過ごされることを祈っています。

担当の先生に研究インタビュー!環境科学部環境生態学科 尾坂兼一准教授

研究の出発点へ遡上、学生の未来を育む

水が語る自然の仕組みを明らかにする

水は、地球上を巡り流れ、経由した環境中の様々なものを溶け込ませたり運搬したりします。環境中の水移動を研究する水文学は、環境が水質に影響を及ぼすメカニズムを明らかにするのに役に立ちます。

私は河川水質に関心を持ち、滋賀県立大学の学部生時代に國松 孝男 先生のもとで油日岳を流れる川の窒素量やリンなどの栄養塩濃度の研究をしていました。研究しているうちに、水の流れる場所や微生物たちの働きがどのように関係しあって栄養塩や汚染物質の濃度が決まるのかについてより深く知りたいと思い、京都大学の森林水文学研究室で修士から博士課程まで研究を続けました。それからは、一酸化二窒素などの温室効果ガスの発生や、ネパールのような発展途上国の地下水汚染と脱窒についても研究したりしました。

琵琶湖周辺の水圏について研究し始めたのは、母校の滋賀県立大学に教員として戻ってきてから、学生の関心を集めやすい身近なテーマとして始めました。琵琶湖は、行政と市民の努力によって水質改善した世界的に貴重な例です。農地からの肥料流入や洗剤の規制など、さまざまな取り組みがありましたが、何が効果的だったのかを明らかにすることで、発展途上国などの水質改善にも役立てる知見が得られると考えています。

また近年、温室効果ガスのフィールド調査用測定機器が高性能になったこともあり、永田さんの取り組む内湖で発生するメタンのテーマは2020年から開始しました。

水、土壌、生物、そして人々の暮らし、これらの関わり合いを身近な水圏環境から見出し、水質汚染や地球温暖化などの課題解決につながるヒントとして研究成果を社会還元できればと思っています。

▲ベトナムでの水田調査中、農家のお家で手分けしてサンプルを処理する様子

▲学生が琵琶湖の湖底堆積物をサンプリングしている様子

▲有田川で学生と一緒に生物をとっている尾坂先生

研究を学生が育て、研究で学生が育つように

さまざまな研究テーマに取り組んできましたが、振り返ると、水文学という大きな枠組みの中に、学生の興味を取り入れていくのが私のスタイルなのかなと思います。

例えば、研究の大枠として温室効果ガスの研究のように世界的に注目が集まっているテーマはしばらく続けたいと思っているのですが、学生さんに、研究室の先輩がやっていたことを真似したりして研究に慣れてもらいつつ、自分なりの工夫やアイデアを足していって欲しいと思います。

また、私たちの研究では、フィールドでの水質調査やサンプリングが肝心です。

永田さんのように、入念に準備して、現場での困りごとも自力で解決する学生さんは、教員の目からも成長を感じます。その姿を見ていると、学生さんが努力してとったデータを社会に発信しなくてはと、私も良いプレッシャーを受けることができます。

これからも、学生さんが研究を通じて成長の機会が得られるように、フィールド調査や他校との交流、学会発表などの機会を提供していきたいです。

学生さんに一言!

大学生の間に、好きなことを見つけて、できることは色々やっておくと良いと思います。

私も滋賀県立大学で過ごした学生時代に見出した好きなこと、深掘りしてやりたいことが核になって今に至ります。今、皆さんは未来が決まっていない、あらゆる可能性を広げられる状態です。自分は何がしたいのか、何ができるかを考えながらいろんな経験を積むと、自分のキャリアの方向性や仕事に活かせる強みができていくと思います。

ぜひ、学生という限られた時間を、学業だけでなく、好きなことにも使ってみてください。