県大の研究人!<キワメビト>~イマとコレマデとコレカラと~Vol.1

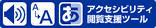

キワメビト第1号 小山 奈津季さん(工学研究科 先端工学専攻)

美しいものづくりを追い求めて

これから30周年記念記事を執筆させていただく、小山です。私は開学20周年の2015年に入学し、修士課程、就職を経て、博士後期課程の学生として滋賀県立大学大学院に再度進学しました。連載にあたり、キワメビト第1号として大学とともに歩んだ10年を振り返ってみました。

これから30周年記念記事を執筆させていただく、小山です。私は開学20周年の2015年に入学し、修士課程、就職を経て、博士後期課程の学生として滋賀県立大学大学院に再度進学しました。連載にあたり、キワメビト第1号として大学とともに歩んだ10年を振り返ってみました。

Q. 研究室を選んだ理由は?

私は高校生の時から、ステンドグラスの色、金ナノ粒子の赤色に惹かれて、金属のナノ粒子の研究をやると決めて滋賀県立大学に入りました。つまり、秋山先生の研究室に入ることを目的に滋賀県立大学に入学しました。

入学してみると、たくさんの学問と魅力的な研究に出会いました。しかし、秋山先生の人柄が、自分の選択を確実なものにしたような感じがします。「地域共生論」の初年度生だったので、秋山先生の担当回があったことや、グループアドバイザーの担当教員が秋山先生だったことが、先生の考えに触れる機会になりました。

Q. 先生はどんな人柄?

材料の分野は、研究開発したものが人の手に届くまで、遠い道のりです。しかし、秋山先生は、使う人のことを解像度高く思い描いている人だと感じました。それが、人が美しいと感じるものを作りたいという私の思いに共鳴して、ものづくりに対する考え方を学ばせていただきたい気持ちに変わったように思います。

Q. 取り組んでいる研究の魅力は?

金属ナノ粒子の美しさです。今では自信を持ってそう言えます。

当初、先生からいただいた研究テーマは金ナノ粒子と銀ナノ粒子が近接した構造で得られるRaman散乱の増強効果の検討でした。しかし、銀ナノ粒子の形の不均一性が課題で、研究は思うように進まず、何度も秋山先生と議論しながら実験を進めることで、銀ナノ粒子を精製する手法を開発できました。濁っていた銀ナノ粒子溶液が澄んだ黄色い液体として得られて、材料の機能や特性を検討できる幅が広がりました。なので、今でも金属ナノ粒子の美しさが私の好奇心の源になっていると思います。

Q. 今後やってみたいことや目標は?

金属ナノ粒子の材料としての扱い方や、金属ナノ粒子を集積させて得られる膜の光学特性について検討を進めたいです。金属ナノ粒子に関しては具体的にやりたいことがたくさんありますが、もっと長期的な目標は、美しいものづくりをやり続けることです。研究者としてはまだまだ知識も経験も少ないですが、学生としてのこの3年間をフルに生かして、大学での学びを最大化したいです。

Q. 先生にヒトコト!

思えば10年、秋山先生にお世話になっていますが、これからもしっかりお世話になって、胸を張って先生の一番弟子だと言えるように成長したいと思います。

小山さんが合成・精製した銀ナノ粒子(左)精製前 (右)精製後

小山さんが合成・精製した銀ナノ粒子(左)精製前 (右)精製後

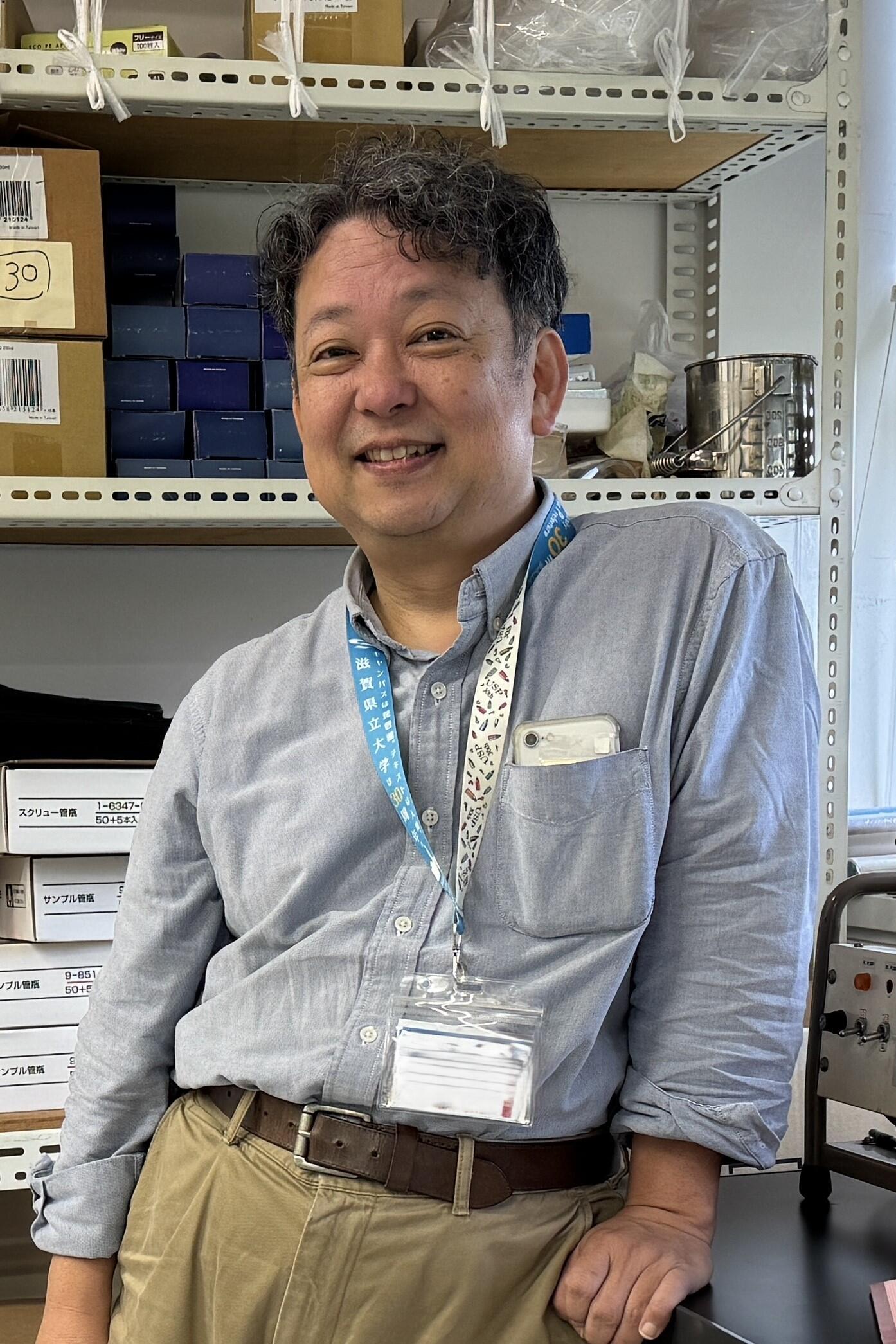

担当の先生に研究インタビュー!工学部材料化学科 秋山 毅 准教授

光をテーマに研究分野と人脈を広げて

学生と共に広げた光機能性材料の可能性

学生と共に広げた光機能性材料の可能性

滋賀県立大学にきたのは15年前。ちょうど今年から、大学の歴史の半分以上は在籍していることになります。昔から教育に興味がありましたから、着任当初は、研究だけでなく教育に一層力を入れようと考えていました。

しかし、この大学は一人ひとりがのびのび研究できる環境なんですね、装置の予約が取れないことや、実験場所を取り合うことは全くありません。なので、自由度の高い研究テーマを設定していることも相まって、この15年でたくさんの研究テーマと技術が生まれました。これは嬉しい誤算でした。

例えば、フラーレン修飾基板を使った太陽電池の開発は学術雑誌の表紙に選ばれましたし、電解重合による水溶媒中での高分子膜の作製、これは今では学生実験の課題にしています。これらの仕事をやってくれた二人に限らず、どの学生も主体的に研究に取り組んでくれました。

小山さんもその一人です。彼女は無機の光機能材料である金属ナノ粒子を使ってRaman散乱光を増強する研究を進めてくれました。粒子の合成、成膜のプロセスでなかなか再現性を高めるのが難しいテーマでしたから、彼女がやるまでは積極的にやっていなかったテーマでした。その後、Raman散乱の増強効果が得られてかつ簡便に作製できる電解メッキ基板の開発もしました。これも修士まで進んだ学生が作製条件を追い込んでくれて、大きな研究テーマの一つになっています。

気がつけば、有機、無機、どちらの材料も主翼として進めている状態になっていますが、この守備範囲の広さが、学生のみなさんと共に築いた研究室の強みになっていると思います。

学内外問わず、人と交わり技術を育てる

研究を進める上で、地域や産業界との連携も大事にしています。学外に目をむけるようになったのは、10年前に立ち上がった「地域共生論」の担当になったことです。全学共通で1回生が受けるこの授業は、大学の学びを地域や社会に活かす意識づけや視野の提供を目的としたものです。

当初は、他の学部に比べ、工学部と地域の接点を探すのは難しいことに思えました。しかしこれをきっかけに、地域連携の活動やイベントのお手伝いをするようになって、技術やアイデアを提供できる場が広がりました。

今では、農家さんとのソーラーシェアリングの仕事や、科学実験部の顧問、ベンチャー企業との共同研究をやることにつながっています。そしてその活動の中でまた、地域や社会に貢献できる新しい技術やアイデアの種が生まれています。

これから先の研究において、特に大きな目標を掲げているわけではありません。しかし、学生のみなさんと、地域社会、産業界との関わりの中で、きっと面白い研究ができると思っています。いや、現在進行形でそうなっています(笑)。これからも、学内外問わず、いろんな人に「人と技術を育てる場」を提供できれば幸いです。

学生さんに一言!

ラボの中で化学や材料の研究をしてきた自分が、「地域」を舞台に何かできるかな?と出て行ってみたら、おもしろいことになった。が、私がこの大学で過ごした15年の1文まとめです。

地域に出て行ったはずなのに、ラボでやる研究の次のテーマができたり、予想もしなかった内容の共同研究が始まったり、技術の実用化を目指すことになったり、飽きる暇がありません。

学生のみなさんに関わっていただいて、その価値と意味、そしておもしろさを共に感じたこともたくさんあります。そしてこれからも、これらの一部でも、全部でも(笑)、ご一緒できるといいなと思います。